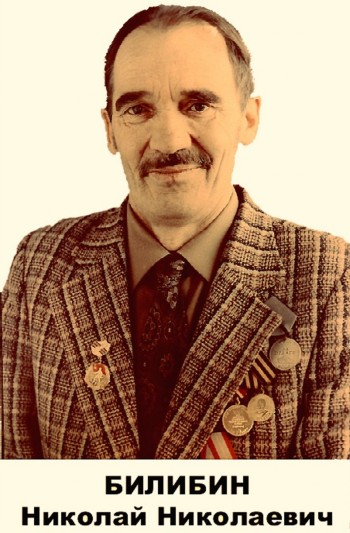

Билибин Николай Николаевич

01.09.1920–28.04.1989

Родился в Калуге[1] в семье потомственных дворян. Отец — Николай Николаевич Билибин, потомок старинного купеческого рода Билибиных. Мать — Александра Николаевна Толмачева. Предок Александры Николаевны получил потомственное дворянство и герб за участие в русско-польской войне 1654 г., другой предок участвовал в Отечественной войне 1812 г., дошел до Парижа. Дом Толмачевых, образец деревянного ампира, является памятником архитектуры федерального значения (Калуга, ул. Плеханова, 26).

Н.Н. Билибин учился в средней школе № 6. Классный руководитель — Роман Васильевич Чалов[2], известный в Калуге педагог. В 1939 г. окончил 10 классов. Затем окончил с отличием учительские курсы и преподавал русский язык и литературу в школах Калужского района — Григоровской, Желыбинской, Козловской. Перед войной проживал в д. Желыбино Шопинского сельского Совета (ныне в составе Калуге).

В октябре-декабре находился в оккупации в Калуге. Привлекался немцами к различным работам, например, в парке Циолковского. Отличное знание немецкого языка, полученное еще в 6-й школе, помогло избежать отправки в Германию.

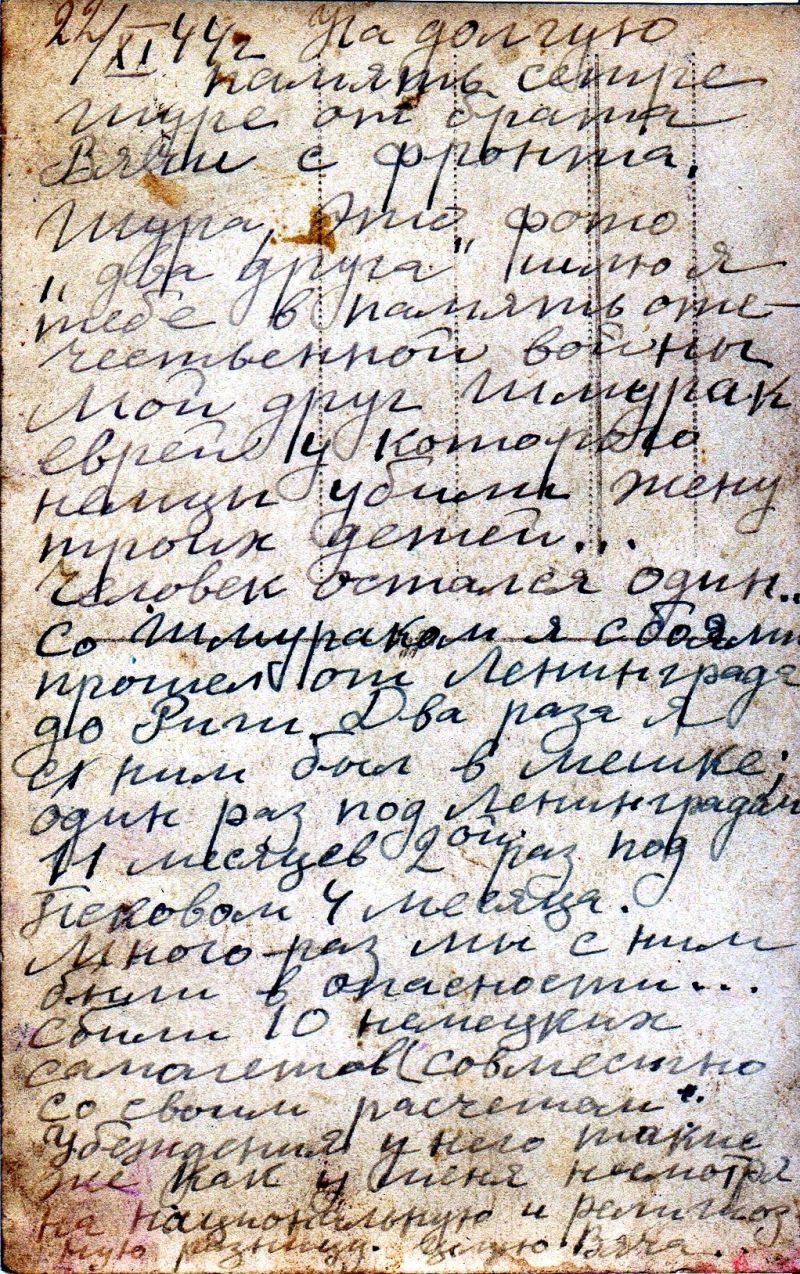

14 августа 1943 г. был призван в ряды Красной армии (согласно именному списку — как годный к нестроевой службе). До 6 марта 1944 г. служил в 16-м железнодорожном полку. Затем служил в 295-й штрафной роте 1-й ударной армии. Считался пропавшим без вести 14 июля 1944 г. (в этом статусе отмечен в Книге памяти Калужской области, т. 1), на самом деле был тяжело ранен — ранение левой руки и ожог правого глаза. В это время, 11–31 июля 1944 г., 1-я ударная армия участвовала в Псковско-Островской операции — наступательной операции советских войск 3-го Прибалтийского фронта с целью прорывать хорошо подготовленную оборону противника (линия «Пантера»), освободить города Псков и Остров и развивать наступление в глубь Прибалтики. После излечения в госпитале 634 (г. Каунас, Литва) с 5 октября 1944 по 20 июня 1945 г. проходил службу в 27-й отдельной кабельно-шестовой роте, обеспечивающей связь с командованием[3]. Повторно был ранен. Проходил лечение в госпитале до 10 октября 1945 г. Николай Николаевич Билибин — участник Ленинградско-Новгородской, Псковско-Островской, Тартусской и Рижской наступательных операций. Демобилизовался осенью 1945 г.

По окончании войны, с 1 ноября 1945 по 26 августа 1946 г., преподавал в Козловской семилетней школе. Был освобожден от работы в связи с поступлением на учебу в Калужский учительский институт, который с отличием окончил 30 июня 1947 г. С 15 августа 1947 г. по распределению был направлен в Мосурскую среднюю школу Барятинского района преподавателем русского языка и литературы. 26 октября 1948 г. женился на Александре Илларионовне Митроновой, которая работала в Мосурском детском доме. 15 августа 1949 г. переведен в Дворцовскую семилетнюю школу Дзержинского района. В сентябре 1952 г. переведен во Льва-Толстовскую среднюю школу Дзержинского района. Одновременно учился в Калужском государственном педагогическом институте, который окончил в 1953 г.

Среди коллег и учащихся пользовался уважением и авторитетом. Принимал активное участие в жизни села имени Льва-Толстого. В 1961 г. был переведен в Воротынскую среднюю школу, где параллельно с русским языком и литературой преподавал немецкий язык.

В браке с Александрой Илларионовной имел двоих детей: дочь Марию (1950 г. р.) и сына Юрия (1957 г. р.). Дочь Николая Николаевича М.Н. Тюсова также стала педагогом.

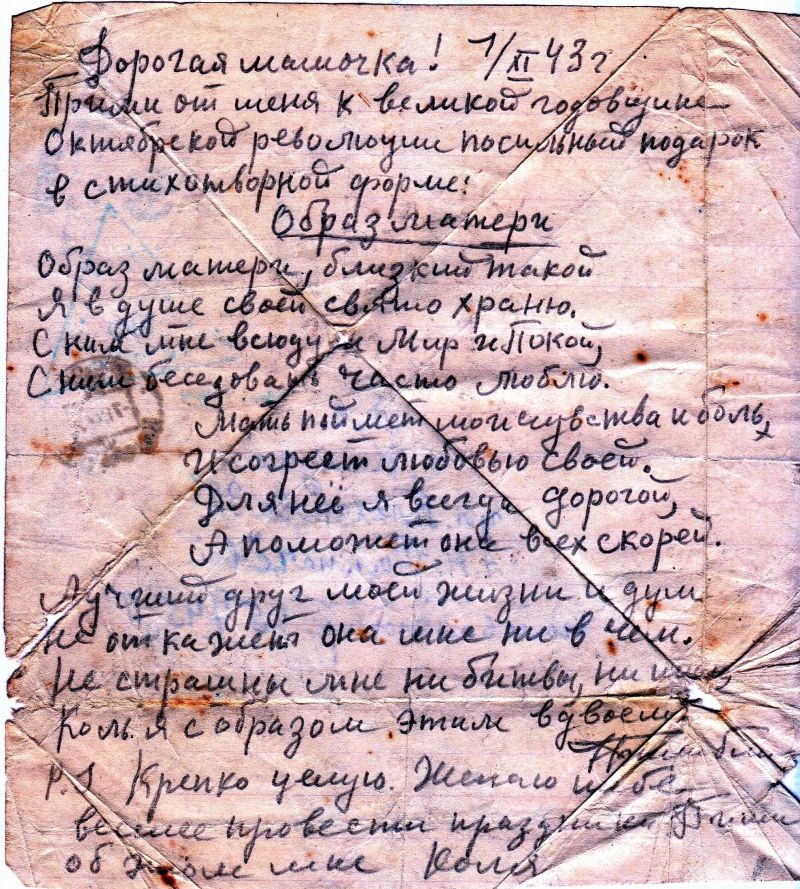

Семья Билибиных проживала в п. Опытная станция Перемышльского района, куда была переведена Воротынская средняя школа, а затем здесь было построено новое здание школы. Несмотря на большую загруженность, инициативный и целеустремленный учитель принимал активное участие в общественной жизни тех населенных пунктов, где проживал. Работая в школе, вел шахматный кружок, играл на гитаре, сочинял стихи, любил заниматься садоводством. В 1960 г. окончил курсы декоративного садоводства при Центральном совете Всероссийского общества содействия охране природы и озеленению населенных пунктов. Николай Николаевич писал стихи, играл на гитаре, очень любил природу. Ветеран труда. Воспитываясь в семье Толмачевых, впитал в себя все традиции и обычаи этого славного дворянского рода.

Похоронен Николай Николаевич на древнем кладбище в с. Воротынске.

Награды:

Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985)

Медаль «За отвагу»

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

[1] Источники: информация, предоставленная дочерью Марией Николаевной Тюсовой (включая фотографии из семейного архива); Пионтковская Ю. Е. Билибины: история рода, воспоминания, письма, стихи / Ю. Е. Пионтковская. 2-е изд., испр. и доп. Калуга: Издатель Захаров С. И. («СерНа»), 2023. С. 208; Сайт МКОУ «Воротынская средняя общеобразовательная школа» (https://vorot.edusite.ru/mconstr.html?page=/p118aa1.html) Перемышльского района; сайт Министерства обороны РФ «Память народа» (данные о военной службе); архив МО СССР. Оп. 713, 756. Ф. 38. Оп. 713, 757. Ф. 74; Оп. 65383. Д.14. Л.19; ЦАМО. Оп. 64563. Д. 3. Л. 55. Оп. 59951. Д. 1. Л. 110 (об).

[2] Роман Васильевич Чалов (1889–1942) — известный в Калуге педагог. Родился в Туле в семье известного мастера оружейника. Окончил Московский императорский университет и приехал в Калугу. Преподавал на педагогических курсах, в Николаевской мужской и женской гимназиях. Один из организаторов Калужского педагогического института, преподавал там в качестве профессора русского языка и литературы. Перед войной работал в школе № 6 г. Калуги. На протяжении полувека после окончания 6-й школы его ученики встречались, объединенные памятью о школьных годах и о своих учителях. В 1989 г. должна была состояться юбилейная встреча. К сожалению, 28 апреля Н.Н. Билибин умер.

[3] Основной задачей кабельно-шестовых рот было создание и поддержание в рабочем состоянии временных воздушных кабельно-шестовых линий связи. Для этого использовались специальные шесты с изолятором, на которые крепились различные виды кабелей. Кроме созданий воздушных кабельно-шестовых трасс, кабельно-шестовые роты могли прокладывать кабельные трассы по поверхности земли или снега, заглублять в грунт или через дно водных преград.